本文

喜多方市小田付伝統的建造物群保存地区について

伝建制度50周年記念 伝建キャッチコピー

【 移りゆく暮らし 変わらない町並み 】

昭和50年の文化財保護法の改正により「伝統的建造物群保存地区」制度が創設され、令和7年度に50周年の節目を迎えます。全国伝統的建造物群保存地区協議会では記念事業の一環として、さらに50年・100年と守り伝わるようキャッチコピーを作成しました。

作成にあたっては、加盟市町村から案を募集し選考を経て決定しました。選考において、(1)「伝建」という文化財の理念・特色をよく捉えている (2)伝建地区に住む人・訪れる人、どちらの立場から考えても的確な表現である という点などが評価されました。

保存地区の概要

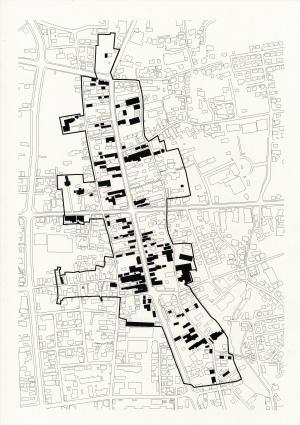

・名 称 喜多方市小田付(おたづき)伝統的建造物群保存地区

・面 積 約15.5ヘクタール

・選定年月日 平成30年(2018年)8月17日

・伝統的建造物(建築物) 193件(みせ、主屋、土蔵、附属屋 等)

・ 〃 (工作物) 25件(門、石造物、市神石 等)

・環境物件 13件(庭、樹木、水路 等)

まちづくり事例紹介

- 喜多方市小田付伝統的建造物群保存地区まちづくり事例(令和2年度) [PDFファイル/1,23MB]

- 喜多方市小田付伝統的建造物群保存地区まちづくり事例(令和4年度) [PDFファイル/1.29MB]

- 喜多方市小田付伝統的建造物群保存地区まちづくり事例(令和6年度) [PDFファイル/1.36MB]

保存地区の特徴

小田付は、本市の中心市街地に位置し、天正10年(1582年)に町割が行われ、近村から定期市(いち)が移されました。近世には酒や味噌、醤油の醸造業も盛んになり、会津北方の交易の中心地として発展してきました。江戸時代末期までに成立した道路、水路、宅地割が良く残されており、その上に店蔵など多様な土蔵等が建ち並ぶ町並みは、在郷町・醸造町としての特徴的な歴史的風致を形成しています。

[岩代国耶麻郡小田付村絵図(推定明治4年)]と[保存地区範囲]

保存地区のあゆみ

| 昭和54年度(1979年) | ・小田付地区の一部を含む伝統的建造物群保存対策調査を実施。 (この調査においては伝統的建造物群保存地区決定に至らず) |

| 平成15年度(2003年) | ・小田付地区住民が中心となり、町並みを保存し、再活用しながら、小田付の町を活性化させることを目的とした 「会津北方小田付郷町衆会」を結成。 |

| 平成25年度(2013年) |

・小田付地区行政区長・会津北方小田付郷町衆会から伝統的建造物群保存地区選定の要望書が市へ提出される。 |

| 平成26年度(2014年) | ・東京藝術大学による小田付地区まちなみ調査(保存対策予備調査)を実施。 |

| 平成27年度(2015年) | ・小田付地区伝統的建造物群保存対策調査を実施。 |

| 平成28年度(2016年) | ・喜多方市伝統的建造物群保存地区保存条例制定。 |

| 平成29年度(2017年) |

・喜多方市小田付伝統的建造物群保存地区の都市計画決定および保存計画告示。【平成30年3月30日】 |

| 平成30年度(2018年) | ・重要伝統的建造物群保存地区に選定。【平成30年8月17日】 |

| 令和元年度(2019年) |

・修理事業(2件)を実施。 |

| 令和2年度(2020年) |

・地域おこし協力隊の配置。 ・小田付PV(プロモーションビデオ)大作戦【地域おこし協力隊×喜多方桐桜高校】 コロナ禍の中でも小田付地区をPRしようと、協力隊と高校生でPVを制作しました。 12月4日に開催された発表会の様子や制作した動画は、下の画像をクリック!

|

| 令和3年度(2021年) |

・修理事業(3件)を実施。 |

| 令和4年度(2022年) |

・修理事業(3件)、修景事業(1件)を実施。 |

| 令和5年度(2023年) |

・修理事業(5件)を実施。 |

| 令和6年度(2024年) |

・修理事業(4件)、修景事業(2件)を実施。 |

保存地区におけるルール

伝統的建造物群保存地区内では、歴史的な町並みを守るため、保存活用計画を定め、地割や敷地の利用形態を継承し、建造物等の高さや構造、色彩等の基準を定めており、新築や改築、修繕工事などを行う場合は、工事前に許可申請が必要になります。なお、許可を受けるための事前協議や手続き等に時間を要しますので、お早めにご相談ください。

許可が必要なもの(主に外観の工事)

- 建物の新築、増築、改築、移転、除却

- 建物外壁のリフォーム、屋根の葺き替え・塗替え

- 宅地の造成・その他の土地の形質の変更

- 樹木の伐採、土石類の採取・水面の埋立て など

許可が不要なもの(主に内部の工事)

- 内装のリフォーム、畳の入替

- 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

- 仮設の工作物

- 地中に埋設するもの(水道管、下水道管、井戸など)

- 間伐、枝打ち、整枝など通常保育のため行われる樹木の伐採

- 枯損した樹木、危険な樹木等の伐採 など

保存条例・保存条例施行規則

- 喜多方市伝統的建造物群保存地区保存条例 [PDFファイル/212KB]

- 喜多方市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則 [PDFファイル/244KB]

- 喜多方市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則(各種様式) [PDFファイル/178KB]

保存活用計画・各基準等

- 喜多方市小田付伝統的建造物群保存地区保存活用計画 [PDFファイル/3.27MB]

- 修理基準 [PDFファイル/294KB]

- 修景基準 [PDFファイル/413KB]

- 許可基準 [PDFファイル/410KB]

詳しくは下記のお問い合わせ先までご相談ください。

保存地区の補助事業

伝統的建造物群保存地区の保存・整備を促進するため、所有者等が保存地区内の建造物等の基準に基づく修理などを行う場合、市は、その経費の一部について国の補助金を活用して補助を行います。

| 補助対象事業の種類 | 種別 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金限度額 |

|---|---|---|---|---|

| 伝統的建造物の修理 |

建築物【特定物件】 |

外観および構造耐力上主要な部分の修理に係る経費 | 80%以内 | 1,200万円 |

| 工作物【特定物件】 (門、塀、石造物など) |

修理基準による修理に係る経費 | 80%以内 | 240万円 | |

| 環境物件の復旧等 | 環境物件【特定物件】 (樹木、庭、水路など) |

修理基準による復旧等に係る経費 | 80%以内 | 140万円 |

| 伝統的建造物以外の建造物の修景 | 建築物 (みせ、主屋、土蔵、附属屋など) |

外観の修景基準による修景に係る経費 | 60%以内 | 900万円 |

| 工作物 (門、塀、石造物など) |

修景基準による修景に係る経費 | 60%以内 | 180万円 | |

| 防災対策事業 | 防災に関するもの (自動火災報知設備、放水銃など) |

防災上必要な設備の整備等に係る経費 | 80%以内 | 100万円 |

| 保存団体等の保存活用事業 | 保存団体等の活動に関するもの | 保存活用計画に基づく保存地区の保存および活用のため必要な事業に係る経費 | 70%以内 |

70 万円 |

| 伝統的建造物の緊急修理 | 緊急修理【特定物件】 | 外観の部分的修理で緊急性がある伝統的建造物の原状復帰に係る経費 | 30%以内 | 30 万円 |

修理・修景デザインガイド

小田付らしさを重視した町並み保存の考え方をまとめたデザインガイドを作成しました。保存地区内の伝統的建造物にみられるディテ-ルや今後の保存事業のイメージを紹介しています。またパンフレットでは地区の概要や特徴をコンパクトにまとめています。

修理・修景デザインガイド(分割ファイル)

- (p.p.1~16)表紙、1はじめに、2保存地区の概要、3町並みの特性と現況 [PDFファイル/8.35MB]

- (p.p.17~28)4町並み保存の考え方 [PDFファイル/6.86MB]

- (p.p.29~36)5保存事業の概要、6許可行為、7修理事業、8修景事業、9補助事業 [PDFファイル/2.94MB]

パンフレット

喜多方市小田付伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例

小田付伝統的建造物群保存地区内において、建築基準法の一部の条項を緩和する条例を制定しました。

伝統的形式を維持・復原する修理・修景基準は、現行の建築基準法の一部の制限に適合できないものがあります。法に適合できない伝統的形式は、維持・復元することが困難になってしまいます。そこで、法の制限の一部を緩和し、修理・修景基準が法に適合できるようにすることにより、伝建地区内の現状変更の規制および保存のための措置を確保することが、本条例の目的です。

- 喜多方市小田付伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例の解説 [PDFファイル/3.6MB]

- 喜多方市小田付伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例 [PDFファイル/154KB]

- 喜多方市小田付伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例施行規則 [PDFファイル/145KB]

- 喜多方市小田付伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例施行規則(各種様式) [PDFファイル/197KB]

小田付地区まちづくり整備計画【重伝建版】

小田付地区が平成30年8月に重要伝統的建造物群保存地区に選定されたことを機に、これまで以上に官民連携でのまちづくりを進めるための指標として、小田付地区まちづくり整備計画【重伝建版】を令和5年3月に策定しました。

計画の内容としましては、すでに策定済であった小田付地区まちづくり整備方針(平成24年3月)および小田付地区まちづくり整備計画(平成25年3月)を踏まえ、これまでに地域住民の方々と合意形成を図り定めてきたまちづくりの方針や目指すべき将来像を明確に設定し、その実現へ向けた取組み、様々な支援制度等を包括的にとりまとめました。