本文

保育施設登園許可証等について

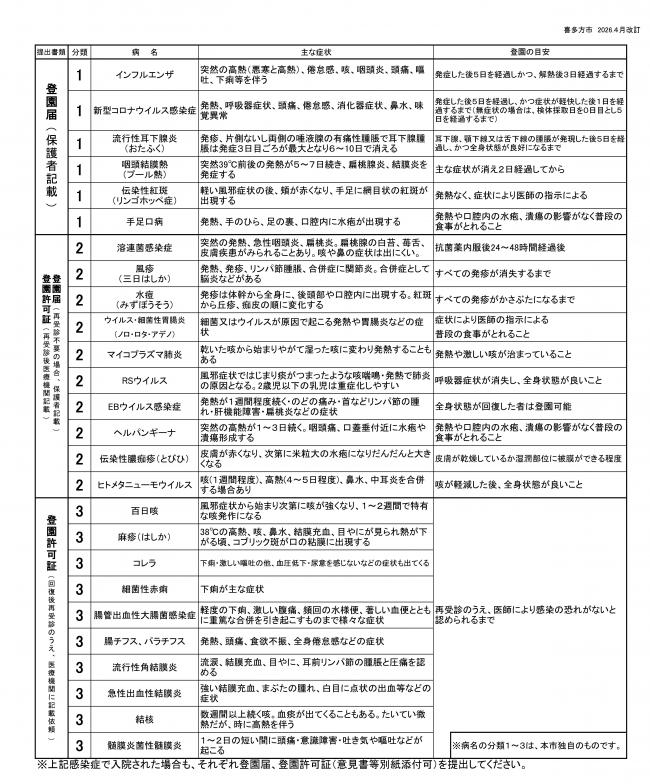

喜多方市では、周囲への感染拡大を防止するため、保育施設に通所されている、下記の感染症に罹患したお子様の登園はご遠慮いただいています。

症状が回復し、登園を再開されるときは、感染症の分類に応じて、登園届または登園許可証を各園へ提出してください。

※注 令和8年4月1日から運用いたします。

感染症の分類と登園の目安(注:喜多方市独自分類)

登園許可証と登園届について

登園許可証と登園届は上記感染症の分類によって、記入の仕方が変わります。

1 上記分類1の感染症と診断された場合

回復後、登園の目安を経過するか、記載の状態となっているかを確認し、保護者の方が登園届として記載し、各園に提出し確認を受けてください。

【記載例・1】

2 分類2の感染症と診断され、再受診するよう指示があった場合

医療機関に登園許可証として記載していただき、各園へ提出し確認を受けてください。

【記載例・2】

3 分類2の感染症と診断され、再受診不要と指示があった場合

症状が軽く、再受診が不要と指示があった場合は、登園可能日を確認いただき、登園届として保護者の方が記載して、各園に提出し確認を受けてください。その際は、分類一覧表中の「登園の目安まで」改善したか、よく確認してください。

【記載例・3】

4 分類3の感染症と診断された場合

医師の指示に従い、回復と見込まれる状態になったのち、再受診の結果を登園許可証として医療機関に記載いただき、各園へ提出して確認を受けてください。

【記載例・4】

※こちらからダウンロードできます。

登園届・登園許可証 [Excelファイル/37KB]

登園許可証と登園届に関する方針について

保育所における感染症対策ガイドライン [PDFファイル/5.04MB]に基づき、以下のとおり本市方針を定め、令和8年4月1日より運用いたします。

この方針については、喜多方市医師会理事会の確認を受け、本市が独自に定めるものです。

- 分類1の感染症については、感染症ガイドラインに定められた日数や症状の改善を確認したうえで、保護者が登園届として記載し、各園の確認を受けます。

- 分類2の感染症については、受診時に医師から再受診の指示があれば、再受診後に登園許可証に医療機関のサインを記載してもらい(別紙添付可)各園の確認を受けることとし、受診時に、表中の「登園の目安まで」改善したか、保護者が確認してよいと指示があった場合、保護者が登園届として記載し、各園の確認を受けます。

- 分類3の感染症については、医師の指示に従い、回復と見込まれる症状になってから、医療機関を再受診し、登園許可証に記載(別紙添付可)してもらい、各園の確認を受けます。

- オンライン診療について

検査が必要な感染症については、二度手間になるため、通常の診療を推奨します。 - 発症時と回復時の医療機関について。

発症時に診察を受けた医師から再受診の指示がある場合は、同じ医療機関を受診することを基本としますが、休診時や急を要するなど、やむを得ない場合、異なる医療機関が診断可能であれば、この限りではありません。 - 発熱と解熱の定義

発熱:小児の場合、一般的に37.6℃から発熱とします。

解熱:発熱時、解熱薬を使用して、その児童の平熱になった時点が解熱日ではなく、解熱薬を使用せずとも、平熱が継続している状態を指します。

※下記の例では5月4日が解熱日となり、インフルエンザの場合、5月8日から登園できます。解熱の判断例 5月1日

/0日目

5月2日

/1日目

5月3日

/2日目

5月4日

/3日目

5月5日

/4日目

5月6日

/5日目

5月7日

/6日目

発症日 解熱薬使用

・平熱再発熱 平熱

(解熱日)

平熱

(1日目)

平熱

(2日目)

平熱

(3日目)

-

感染症の分類により、保護者の判断で登園が可能な場合、保育施設は、集団生活する場であることを念頭に置いて、重症化しやすい乳幼児の間で感染拡大することのないよう、児童の体調、全身症状については慎重に判断して、登園を再開することとします。

-

再登園時に登園許可証等を持参し忘れた場合

登園届:登園時に保護者聞き取りのうえ、降園時または翌登園時に園の確認を受けることとします。

登園許可証:医療機関再受診の確認が必要であるため、お戻りいただき持参のうえ、園の確認を受けることとします。

問い合わせ

記載方法など、不明な点がありましたら、通園されている各園を通じて、こども課へ問合せてください。