定額減税補足給付金(不足額給付)に関するよくある質問

定額減税補足給付金(不足額給付)に関するよくある質問

定額減税補足給付金(不足額給付) に関するよくあるご質問と回答を掲載します。

質問一覧(質問をクリックすると回答までジャンプします)

Q4 不足額給付の支給要件を満たしていると思われるのに、書類が届きません。どうすればよいですか

Q6 令和6年分の源泉徴収票に、「控除外額」が記載されていました。この金額が支給されますか

Q7 令和7年1月以降に喜多方市に転入して住民登録をしましたが、不足額給付は喜多方市からもらえますか

Q8 令和6年中に喜多方市に転入し、令和7年1月1日時点で喜多方市に住民登録がある場合、不足額給付は喜多方市からもらえますか

Q9 令和6年中に海外から転入し、令和6年分所得税が発生しました。定額減税が引ききれなかった場合、不足額給付はもらえますか

Q13 令和6年分の年末調整や確定申告で税法上の扶養親族としなかった者がいます。修正申告で扶養した場合、不足額給付の支給額は増えますか

Q14 納税義務者が令和6年中に亡くなりました。不足額給付はもらえますか

Q15 (申請前に亡くなった場合)納税義務者が令和7年中(不足額給付の申請前)に亡くなりました。不足額給付はもらえますか

Q16 (申請後に亡くなった場合)納税義務者が令和7年中(不足額給付の申請後)に亡くなりました。不足額給付はもらえますか

Q17 令和6年中に扶養していた親族が死亡により減りました。給付額は変わりますか

Q18 令和6年に支給された当初調整給付を受給していなくても、不足額給付はもらえますか

定額減税補足給付金(不足額給付)に関する質問

Q1 不足額給付とは何ですか

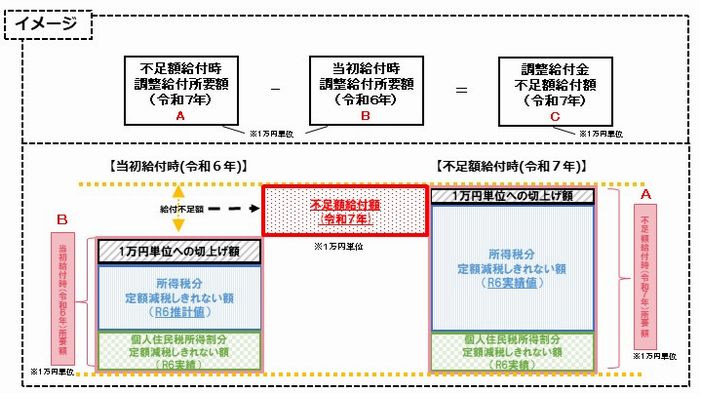

不足額給付とは、以下の事情により、令和6年度に実施した調整給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じる方を対象に、不足する金額を支給する給付のことです。

- 令和6年度に実施した当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基に給付金の支給額を推計したこと等により、令和6年分所得税額および定額減税の実績額等が確定した後に、不足額給付時調整給付所要額と当初給付時調整給付所要額に差額が生じた方

- 本人が非課税または「税制度上の扶養親族」に該当しなかったため定額減税の対象外であり、低所得世帯等への給付金の対象世帯主・世帯員にも該当しなかった方

Q2 不足額給付の対象者はどのような人ですか

【対象者1】

令和6年分所得税額および定額減税の実績額等が確定した後に、不足額給付時調整給付所要額と当初給付時調整給付所要額に差額が生じた方

【対象者2】

以下の1から4をすべて満たす方

1 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円である

2 税制度上の「扶養親族」から外れてしまうこと

以下に該当する方等が対象となります。

・令和6年中に青色事業専従者又は白色事業専従者であった方

・令和6年分および令和5年分の合計所得金額が48万円を超える方

3 低所得世帯等への給付金の支給対象ではないこと(支給対象世帯の世帯主もしくは世帯員または支給対象者ではないこと)

4 令和6年中に実施した当初調整給付対象ではないこと(支給対象者の控除対象配偶者または扶養親族として加算される者を含む。)

Q3 私は不足額給付の対象ですか

支給要件を満たしていることを喜多方市が把握できた人には、下記のいずれかの書類を送付します

・「支給のお知らせ」(ハガキ):当初調整給付金を受け取られた方に発送します。原則、申請手続きは不要です。

・確認書(封書):当初調整給付金の対象者ではなく不足額給付金の対象となった方に発送します。確認書に記載の二次元コードでのオンライン申請または郵送にて申請してください。

Q4 不足額給付の支給要件を満たしていると思われるのに、書類が届きません。どうすればよいですか

喜多方市定額減税不足額給付金コールセンター(0120-50-2341)へご連絡ください。

Q5 不足額給付はいつ支給されますか

支給時期は、対象者によって異なります。

「支給のお知らせ」(ハガキ)が送付された方は、口座の変更がなければ10月3日(予定)に振り込みます。

「確認書」(封書)が送付された方は、オンライン申請または確認書受付後、おおむね4~6週間程度で口座へ振り込みます。

Q6 令和6年分の源泉徴収票に、「控除外額」が記載されていました。この金額が支給されますか

不足額給付は、所得税額の控除外額と令和6年度住民税の定額減税控除不足額を基に算定した本来給付すべき調整給付額から、令和6年度に実施した当初調整給付の額を差し引いた額を支給する制度です。控除外額が不足額給付として給付されるものではありません。

※ 差し引いた額が0円以下の場合は、当初調整給付金で支給済みですので、不足額給付はありません。

Q7 令和7年1月以降に喜多方市に転入して住民登録をしましたが、不足額給付は喜多方市からもらえますか

令和7年1月1日時点で住民登録がある自治体(令和7年度住民税を課税している自治体)が不足額給付の算定自治体となります。

詳細については、転入前の自治体にお問い合わせください。

Q8 令和6年中に喜多方市に転入し、令和7年1月1日時点で喜多方市に住民登録がある場合、不足額給付は喜多方市からもらえますか

支給要件を満たしていれば、喜多方市から支給することとなります。

不足額給付の対象として喜多方市が把握できた方には、「確認書」(封書)をお送りいたしますので、ご確認ください。

Q9 令和6年中に海外から転入し、令和6年分所得税が発生しました。定額減税が引ききれなかった場合、不足額給付はもらえますか

支給要件を満たしていれば、不足額給付の対象となる可能性があります。

ただし、住民税分(1万円×減税対象人数)は含まれず、所得税分(3万円×減税対象人数)のみが不足額給付の算定対象となります。

Q10 (当初調整給付の対象となっていない場合)休職や退職等により、令和6年中の収入が、令和5年中の収入と比べて、大きく減りました。令和6年度に実施された当初調整給付の対象ではなかったですが、不足額給付はもらえますか

令和6年度に実施した当初調整給付の対象にならなかった方でも、令和6年中の所得税額が確定し、定額減税しきれない金額がある場合には、不足額給付の対象となります。

Q11 (当初調整給付の対象となっていた場合)休職や退職等により、令和6年中の収入が、令和5年中の収入と比べて、大きく減りました。令和6年度に実施された当初調整給付の対象でしたが、不足額給付はもらえますか

本来給付すべき金額と令和6年度に実施した当初調整給付額との間で差が生じた場合は、不足額給付の対象になります。

※ 1万円単位に切り上げる端数処理の関係で、不足額給付が生じない場合があります。

Q12 令和6年中に、子どもが生まれて扶養親族が増えました。令和6年度に実施された当初調整給付は既にもらっていますが、給付額の算定の基準となる扶養親族数には、新たに生まれた子どもが含まれていませんでした。新たに生まれた子どもの分の給付金はもらえますか

令和6年中に子どもが生まれた場合、所得税分については、不足額給付として支給します。

※ 当該子どもを扶養親族として税申告している必要があります。

住民税分は令和5年12月31日時点の扶養状況で算定するため、対象外です。

※ 定額減税しきれている場合は、不足額給付の対象外です。

Q13 令和6年分の年末調整や確定申告で税法上の扶養親族としなかった者がいます。修正申告で扶養した場合、不足額給付の支給額は増えますか

令和7年6月25日の事務処理基準日以降に修正申告等を行った場合は、不足額給付の再算定は行いません。

Q14 納税義務者が令和6年中に亡くなりました。不足額給付はもらえますか

不足額給付は令和7年1月1日時点で国内に住民登録がある方に対して給付しますので、令和6年中に亡くなられた方は不足額給付を受給することはできません。

Q15 (申請前に亡くなった場合)納税義務者が令和7年中(不足額給付の申請前)に亡くなりました。不足額給付はもらえますか

不足額給付の法的性格は、民法上の贈与契約(民法第549条)によります。

「確認書」の提出・申請前に不足額給付の対象者が亡くなった場合は、贈与契約が成立しないため、受給できません。

また、他の世帯員や代理人が受給することはできません。

Q16 (申請後に亡くなった場合)納税義務者が令和7年中(不足額給付の申請後)に亡くなりました。不足額給付はもらえますか

「確認書」の提出・申請後に不足額給付の対象者が亡くなった場合は、不足額給付の対象者に給付が行われ、他の相続財産とともに相続の対象になります。

Q17 令和6年中に扶養していた親族が死亡により減りました。給付額は変わりますか

所得税分については、令和6年12月31日時点の扶養親族等の数などの情報を基に算定をいたしますが、年の途中で死亡した扶養親族も含めて計算できるので、令和6年中に死亡等により扶養親族が減少した場合も、給付額は変わりません。

※ 税法上の扶養親族として届け出ている必要があります。

※ 定額減税しきれている場合は、不足額給付対象外です。

Q18 令和6年に支給された当初調整給付を受給していなくても、不足額給付はもらえますか

不足額給付の支給要件を満たしていれば、当初調整給付を受給していなかった方も、不足額給付を受給することができます。

ただし、当初調整給付の受給対象であったが未申請で受給しなかった場合、不足額給付の支給時に受け取ることができるのは不足額給付支給分のみであり、当初調整給付分を上乗せして受給することはできません。

Q19 令和6年度は住民税非課税であったため、令和6年度非課税世帯等への給付金(10万円)を受給しましたが、令和6年中に収入があり、所得税から定額減税しきれない額が発生しました。不足額給付はもらえますか

所得税に定額減税額しきれない額が生じている場合は、令和6年度の非課税世帯等への給付金(10万円)と併給は可能です。

一方、令和6年度非課税世帯等への給付金(10万円)を受給後に令和6年度住民税の税額修正を行った結果、定額減税適用前の所得割が発生した場合は、不足額給付金の併給はできません。不足額給付を受給されたい場合は、令和6年度非課税世帯への給付金10万円の返還が必要です。