手話出前講座の開催状況について

開催状況

令和7年3月10日開催 塩川町民生児童委員協議会での様子

令和7年2月27日開催 NPO法人市民活動サポートネットワークでの様子

令和6年12月19日、20日開催 喜多方消防署での様子

令和6年11月26日開催 特別養護老人ホーム 北原荘での様子

令和6年10月28日開催 喜多方警察署での様子

令和6年7月22日開催 福島県立喜多方桐桜高等学校での様子

令和5年12月12日・14日開催 さくうん居宅介護支援事業所・さくうん訪問看護ステーションでの様子

令和5年12月1日開催 福島県立喜多方高等学校での様子

令和5年11月29日・12月6日開催 第2回手話出前講座 喜多方消防署にて

令和5年10月18日開催 医療法人昨雲会 障がい福祉サービス等事業所合同勉強会での様子

令和5年10月5日開催 山都公民館での様子

令和5年9月12日開催 松山公民館での様子

令和5年6月7日・14日開催 喜多方消防署での様子

令和5年1月8日開催 ゲストハウスおとまりでの様子

令和4年12月5日開催 喜多方市立第三小学校での様子

令和4年9月30日開催 桜ガ丘婦人会での様子

令和4年2月16日開催 喜多方市立第三小学校での様子

令和3年9月7日開催 喜多方市立第三中学校での様子

令和2年12月2日開催 喜多方市立高郷中学校での様子

令和7年3月10日開催 塩川町民生児童委員協議会での様子

塩川いきいきセンターにおいて、塩川町民生児童委員協議会の定例会の後、手話出前講座を開催しました。

民生児童委員の方22名が参加し、前半は「聞こえない障がい」について、後半はあいさつや自己紹介の手話を学習しました。

講師は、喜多方ろうあ者会会長の戸田芳衛さんと喜多方手話サークルひまわり会学習担当の二瓶禎子さんでした。

「聞こえない障がいは、わかりにくい障がい。ではどうしたら良いか。」と提案も

前半の講座で、聞こえない障がいは外見ではわからない。わかりにくい障がいであると説明されると、「ではどうしたら気づいてもらえるか。」と案を出された方もいました。

地域の中にはいろいろな聞こえない人がおり、コミュニケーション方法も様々であることを学びました。

名前は指文字よりも手話で表す方が簡単!

自己紹介で自分の名前を覚える時に、指文字で一音ずつ表すよりも、手話一つで表す方が簡単だということに気づいたり、歴史的な出来事が由来となっている名前があることを知ったりと、手話への理解が広がりました。

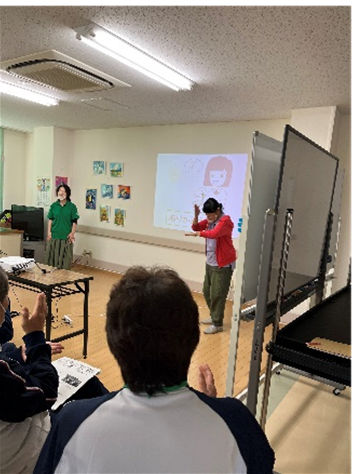

令和7年2月27日開催 NPO法人市民活動サポートネットワークでの様子

厚生会館第2研修室において、NPO法人市民活動サポートネットワーク(以下サポネットという。)の手話出前講座を開催しました。

サポネットの職員4名と厚生会館の利用団体から4名、合わせて8名が受講。「聞こえない障がい」について話を聴いた後、あいさつや自己紹介の手話を講師から教わりました。講師は、喜多方ろうあ者会事務局長の関口晶子さんと喜多方手話サークルひまわり会副会長の矢吹成子さんでした。

50年間近く利用してきた厚生会館での手話出前講座開催

講座の冒頭、会場となった厚生会館は、今回講師を務める喜多方ろうあ者会と喜多方手話サークルひまわり会が、およそ50年近く手話の学習に利用してきた場所であることが活動の様子とあわせて紹介されました。

聞こえない障がいや筆談など手話以外の質問も次々と

参加者から筆談など手話以外のコミュニケーションについても質問が出され、聞こえない障がいについての理解がより深まりました。

最後に覚えた手話は「手話は難しい」「けれど、楽しい」

自分の名前の手話を覚えて自己紹介ができるようになり、本日の講座が終了。感想を聞かれた受講者が最後に覚えた手話が「手話は難しい」「けれど」「楽しい」でした。

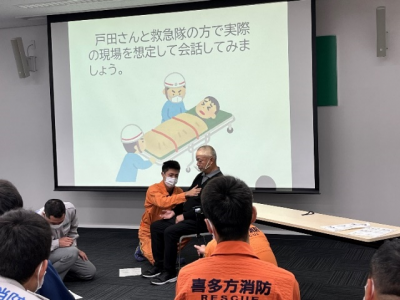

令和6年12月19日、20日開催 喜多方消防署での様子

喜多方消防署の手話出前講座は、30名の署員の皆さんが受講され、基本的なあいさつや救急、救助、警防などで必要となる手話を学びました。

講師は、喜多方ろうあ者会会長の戸田芳衛さんと喜多方手話サークルひまわり会学習担当の二瓶禎子さん、副会長の矢吹成子さんでした。

手話での模擬演習 初めてでも果敢に挑戦。2年目の方は本番並みの会話力で。

受講者30名中10名が手話を学ぶのは初めての方でしたが、どの方も積極的に急病や火災にあった人役の戸田さんとの模擬演習に挑戦し、覚えたての手話を使って真剣に会話していました。講座2年目の方は、昨年学んだ手話も使いながら、本番に近い雰囲気で戸田さんに質問したり、手話を読み取ったりスムーズに会話されたので、大きな拍手がわきました。

聞こえない人の気持ちを受け止めながら、会話力を向上。

会話時は、分かったのか分からないのかの反応(あいづち)が大事と講師から指摘されると、署員の皆さんは、戸田さんの手話を理解するたびに「わかりました」と返答しながら会話をしていました。わかったことを伝えながらのやりとりは、聞こえない人も通じていることがわかり安心です。

講座終了後、「手話の学習は、今後も継続してやっていきたい」と担当の方から話がありました。消防署員の方々が手話でスムーズに会話ができるようになることは、聞こえない人にとってたいへん安心なことです。

令和6年11月26日開催 特別養護老人ホーム 北原荘での様子

特別養護老人ホーム北原荘の施設内研修において、手話出前講座を開催しました。

オンライン参加を含む北原荘の職員40数名が受講し、手話で表現するあいさつや、施設内の生活において使用する手話の表現を講師から学びました。喜多方ろうあ者会事務局長の関口晶子さんと喜多方手話サークルひまわり会会長の大湊精一郎さんが講師を務めました。

生活で必要な手話を学び、表情、姿勢、指さしなど大事なポイントも学びました。

手話でのあいさつの後、「体調はどうですか?」「ご飯の時間です」「お風呂に入りましょう」など施設内の生活で必要となる手話の表現を集中して学びました。手話は、手の動きだけでなく表情や姿勢のほか、ハッキリ指さしすることも大事であると説明すると、参加者の皆さんはうなずきながら講師の動きにならって、くりかえし練習していました。

最後に覚えた「楽しい」の手話。「喜多方」の手話。そして聞こえない人たちの拍手(ひらひら~)!

充実した講義の時間はあっという間に過ぎ、「手話は難しかったですか?今日の講座はいかがでしたか?」の問いかけに「私は楽しかった!」と声があがり、「私も楽しかった!」「楽しかった!」と何人もの方が声をあげました。講師が「楽しい」の手話をしたところ、参加者全員が「楽しい」という気持ちを手話で表現しました。講師からの「これは、『喜多方』という手話でもあります」との説明に、「へえ~!」と参加者から一斉に声があがりました。

最後に参加者の方から「聞こえない人の拍手はどうやりますか?」と質問された講師が、両手をあげて、手のひらをひらひら~と振ると、参加者全員でひらひら~!「ありがとうございました」の手話で講座を終了しました。

令和6年10月28日開催 喜多方警察署での様子

喜多方警察署で、初めての手話出前講座が開催されました。

22名の警察官の方に、聞こえない障がいについて考えてもらい、その後、あいさつの手話や窓口で必要となる手話に加え、職務においてコミュニケーションを図る際に役に立つ手話を覚えていただきました。

講師は、喜多方ろうあ者会事務局長の関口晶子さんと喜多方手話サークルひまわり会の学習担当の二瓶禎子さんでした。

地域の安全を守る警察官としての職業意識の高さが伝わってきました。

講座を進めていくうちに感じたのは、どの警察官の方も、手話を覚えるのが早いということです。

自分の職務に照らし合わせながら、相手の話すことに真剣に向き合いコミュニケーションを取ろうという意識の高さが伝わってきました。

積極的に前へ出て、ろう講師と手話で会話。頼もしい!!

手話を学ぶのが初めてと思えないほど、積極的に前に出て、習ったことをすぐに表現して会話する警察官の方々。

日々、いろいろな現場で判断を迫られ臨機応変に対応しなければならない、たいへんな仕事だと思いますが、新たな学びにも、臆することなくサッと向かっていくその姿は、本当に頼もしかったです。

関口さんから、以前に、喜多方警察署に手話のできる警察官がいらっしゃったエピソードが紹介されました。受講者の方たちへ手話を覚えられたら、私と街中で出会った際には、ぜひ手話で声をかけてくださいね、とお願いされていました。

令和6年7月22日開催 福島県立喜多方桐桜高等学校での様子

福島県立喜多方桐桜高等学校のインターアクトクラブは、1~3年生の生徒10数名が校内の緑化活動や、社会福祉協議会主催のサマーショートボランティアスクールへの参加活動、留学生との交流活動を行っています。

「手話の学習をしたい」という顧問の先生や生徒からの要望により、今回手話出前講座が開催されました。当日は、1~2年生の生徒7名と先生1名が、「聞こえない障がいについて」や手話のあいさつ、自己紹介などを学びました。

講師は、戸田芳衛さん(喜多方ろうあ者会会長)と矢吹成子さん(喜多方手話サークルひまわり会副会長)でした。

講師も驚いた16歳と17歳のパワー!! 学んだことをすぐ表現!!

8名中7名が手話を学ぶのは初めてで、「おはよう」や「こんにちは」などのあいさつの手話を学んだあと、自分の名前を手話や指文字で教わりました。そのあとに数字を使って、自分の年齢や「桐桜高等学校2年生」などの表現も教わりました。先生は、「うわぁ~!自分の名前(手話で表現)できない!無理!」と悲鳴を上げていましたが、生徒達はあっという間に戸田さんと1対1で手話を使って自己紹介ができるようになりました。講師からは「すごい!」と16歳、17歳の学習能力の高さと吸収力の早さに、驚嘆の声が上がっていました。

手話の学習は、今まで使ったことのない脳の部分を使っている、体験したことのない感覚…

顧問の先生から「手話の学習は、今まで使ったことのない脳の部分を使っているような気がする。体験したことのない感覚です。」という感想をいただきました。それを聞いた講師2人は「へぇ~!なるほど。そうかもしれない。」とお互いに深くうなずいていました。

令和5年12月12日・14日開催 さくうん居宅介護支援事業所・さくうん訪問看護ステーションでの様子

さくうん居宅介護支援事業所およびさくうん訪問看護ステーションの職員を対象とした手話出前講座を、12月12日と14日に開催しました。ケアマネージャー4名、看護師10名、事務員1名が受講し、「基本的なあいさつ」と「医療に関連する用語」について学びました。

講師は、戸田芳衛さん(喜多方ろうあ者会事務局長)、矢吹成子さん(喜多方手話サークルひまわり会副会長)、二瓶禎子さん(喜多方手話サークルひまわり会学習担当)が担当しました。

知りたい医療用語がたくさん!心待ちにしていた手話講座

両事業所とも、介護サービス利用者に耳が聞こえない方がいらっしゃるため、職員の皆さんは、日頃から知りたい「医療用語」がたくさんあり、本講座の開催を心待ちにされていました。

当日は、どの方も講師の手の動きから目をそらすことなく、集中して学んでいました。

「継続して学びたい」の声。職員からも、事業所からも

講座終了後、「手話を引き続き学んでいきたいが、どこに行けばいいですか?」との質問があり、手話サークルや手話奉仕員養成講座を紹介しました。事業所からは、次年度以降も出前講座を申し込み、継続して学んでいきたいと申し出がありました。

手話ができる介護職員や看護師が増えることは、ろうあ者の方にとっても安心で、心強いことだと思います。

今回の講座を、ビデオカメラで撮影してもらい、復習に役立ててもらうことになりました。

令和5年12月1日開催 福島県立喜多方高等学校での様子

家庭科の「生活と福祉」を選択している41名(男子6名、女子35名)と教師2名が「聞こえないということ」や「手話」について学びました。

講師は、戸田芳衛さん(喜多方ろうあ者会事務局長)と大湊精一郎さん(喜多方手話サークルひまわり会会長)でした。

「聞こえないとどんな時に困るのかな?」グループワークで意見交換

講座の最初は、4~5人でグループになり、「聞こえないとどんな時に困るのか」や「聞こえない人とのコミュニケーション」等について意見を出し合いました。

その後、講師の戸田さんと大湊さんが、スライドを使いながら、聞こえないという障がいは外見からはわかりにくい障がいであることや、日常生活でどのようなことに困っているのか等の話をしました。生徒の皆さんは、想像していたよりも様々な場面で不自由さがあることに気づいたようでした。

地名や数字も入れて自己紹介!初めてろうあ者と手話で会話

自己紹介では、自分の名前のほかに、「喜多方高校3年生です。18歳です。」と地名や数字も入れて行いました。ほとんどの生徒が手話に触れるのが初めてということでしたが、照れたり、戸惑ったりしながらも、聴覚障がい者の当事者である戸田さんから自分の名前の手話表現を教わり、1対1で自己紹介をしたことは、教科書では学べない貴重な体験となったようです。

「耳の聞こえない人に会ったときに、少しでも会話できるようにしていきたい」…生徒の「振り返り」より

後日、喜多方高校から御礼状と生徒の皆さんの学習の「振り返り」をまとめたものが送られてきました。「授業だけでは学べないようなことをたくさん教えてもらえてよかった。」「聞こえない人との会話を少しでもできるようになれてとても良かった。」「初めて手話を学んで興味が湧いた。これからも手話を学んでいきたい。」「ずっと学びたかった手話を学べてすごく嬉しかった。」「分かりにくい障がいということで、手話は難しかったけれど、1つ1つに意味があり、積極的に覚えたいと思った。」「耳の聞こえない人がいたときに、配慮の心を忘れずに差別せず接していきたい。」等、皆さん積極的に手話を学び、聞こえない人への理解や思いやりを深めたことが伝わってくる「振り返り」でした。

令和5年11月29日・12月6日開催 第2回手話出前講座 喜多方消防署にて

喜多方消防署で、11月29日と12月6日に第2回目の手話出前講座が行われ、2日間あわせて60名近くの職員の皆さんが受講し「緊急時の手話」を学びました。11月29日は喜多方ろうあ者会事務局長の戸田芳衛さんと喜多方手話サークルひまわり会副会長の矢吹成子さんが、12月6日は喜多方ろうあ者会事務局長の戸田芳衛さんと喜多方手話サークルひまわり会事務局長の金子進一郎さんがそれぞれ講師を担当しました。

様々な緊急時の場面を想定しながら、手話で模擬演習!

今回は、消防署から事前に出してもらっていた「緊急時に使う言葉」の手話表現を学んだ後、「救急班」「救助班」「警防班」の各班ごとに模擬演習を行いました。講師の戸田さんが救急車要請のろうあ者本人や救助を待つ人、火災にあった被災者の3役をやり、職員が覚えたばかりの手話を使って、戸田さんにいろいろな質問をし体調を確認するなど、本番さながらの模擬演習でした。

「安心してください」「このまま動かないで!」… 覚えた手話で、すぐに対応!

模擬演習で戸田さんから想定外の返答があっても、慌てることなく手話を使って臨機応変に対応していた消防署職員の皆さんの職業意識の高さや気迫に講師一同感動しました。

今回の緊急時の手話は動画で撮影してもらい、実際の現場でも活用できるよう復習に役立ててもらうことになりました。

令和5年10月18日開催 医療法人昨雲会 障がい福祉サービス等事業所合同勉強会での様子

障がい者に福祉サービスを提供している医療法人昨雲会の職員対象の合同勉強会として手話出前講座を行いました。障がい者の中には聴覚に障がいのある方もいることから、基本的な手話を学び日頃のコミュニケーションに役立てたいとのことで申し込まれました。

講師は、関口晶子さん(喜多方ろうあ者会副会長)と二瓶禎子さん(喜多方手話サークルひまわり会学習担当)でした。

会場いっぱいの受講者!

今回の手話出前講座は、仕事で聴覚障がいのある方と関わることのある職種の方が対象ということもあり、多数の方の参加がありました。「お薬飲みましたか?」や「金曜日」はどのように手話で表現するのかなどの具体的な質問をされるなど、熱気あふれる講座となりました。

名前を覚えるのも、あっという間!質問も次々と!

一人一人の苗字の表し方を説明すると、どの方も呑み込みが早く、あっという間に覚えられ、その後、次々と質問。手話に対する関心の高さに驚きました。日頃から様々な障がい者の方と関わり、お仕事をされている皆さんの仕事に対する姿勢や熱い思いが伝わってきました。

覚えた手話であいさつしたら…会話ができました!

後日、覚えた手話で職場の聴覚障がい者の方にあいさつをしたら返事が返ってきて会話ができました。とのうれしい報告をいただきました。

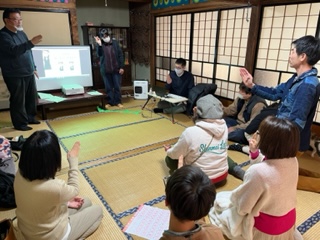

令和5年10月5日開催 山都公民館での様子

山都公民館講座『長寿学園』の学習会として開催し、参加者は12名でした。「聞こえないということ」や「手話によるあいさつ」等の基本的な学習のほかに、受講者の皆さんからの要望で童謡『ふるさと』を手話で歌いました。

講師は、関口晶子さん(喜多方ろうあ者会副会長)と矢吹成子さん(喜多方手話サークルひまわり会副会長)でした。

「あぁ、そうだよね。大変だよね・・・。」スライドショーを観ながら「聞こえないということ」へ共感の声

学習会会場は和やかな雰囲気でありながら、「今日は何をするんだろう?」と少し緊張した空気に包まれていました。「聞こえないということ」をテーマにしたスライドショーが始まると、受講者の中には「そう、そう、聞こえないって本当に大変だよね。」と隣の人と感想を話し合ったり、つぶやいたりなど、自分のことに置き換えながら熱心に視聴していました。

自分の名前をまず「指文字」で覚え、次に「手話」で覚え、大盛り上がり!

今回の手話出前講座の自己紹介は、時間の関係でお互いに名札を見せ合うだけの予定でしたが、「指文字」の一覧表がスライドショーの画面に映し出されると、「手はどっち向き?」「あれ?こうかな?」「私の名前はどうやるの?」など質問が続々と出され、しばらくは指文字に関心が集まっていました。

そのあと、手話で名前を教わると、「へぇー!指文字より手話の方が簡単!」「○○さんの名前、私のより簡単でいいねぇ!」などと大変な盛り上がりでした。

素晴らしい歌声と手話で童謡「ふるさと」を合唱

童謡「ふるさと」の歌詞を手話で学んだ後、皆さんで合唱しました。手話の学習時間が短時間であったにも関わらず、手話表現をしながら堂々とした素晴らしい歌声が会場全体に広がりました。ふだんから仲良く活発に活動されている長寿学園の皆さんのパワーが感じられる手話出前講座でした。

令和5年9月12日開催 松山公民館での様子

中村行政区婦人会と松山公民館合同の学習会として開催し参加者は11名。「聞こえないことについて」や「あいさつの手話」「自己紹介」など基本的なことを学びました。

講師は、戸田芳衛さん(喜多方ろうあ者会事務局長)と矢吹成子さん(喜多方手話サークルひまわり会副会長)でした。

講座開催のきっかけは?

今回、手話出前講座の申し込みをしたきっかけは、消防署で行われた手話出前講座がわかりやすく、とても良かった。という話を聞いたからとのこと。

参加者は、以前働いていた職場に聞こえない人がいた、という方以外は手話やろうあ者とのやりとりが初めて、という方がほとんどでしたが、皆さん楽しみにしていてくださったようでした。

指文字「え」が出てくるたびに「ニャーゴ!」

最初は「聞こえない障がい」について講師の戸田さんが手話で話すのを、皆さん真剣な表情で見ていて緊張感が漂っていましたが、あいさつや自分のフルネームを手話や指文字で教えてもらうと一転、講師の手の動きをまねしながら、にぎやかな声が飛びかい、他の人の名前も自分の名前のように覚え、同じ漢字(例えば「美」)が入っていても、ある人は手話で表現したり、別な人は指文字で表現したり、一人一人違う表現になることに驚いたり感心したり。また指文字「え」の表現は、猫の手に似ているからか、「え」が出てくるたびに、「ニャーゴ」の声があがり、終始、笑い声につつまれた学習になりました。

ろうあ者と1対1で自己紹介…貴重な交流体験に

講座後のアンケートでは、「楽しかった。」「おもしろかった。」との感想の他に「聞こえないことのたいへんさがわかった。」「手話が身近になった。」「これからは(ろうあ者の方に)気軽に声をかけても良いのかな、という気になった。」と今回の受講を通して、認識が変わった、という方がほとんどでした。

名前を覚えるのに時間はかかりましたが、講師の戸田さんと1対1での自己紹介の学習が、日頃、ろうあ者の方と接する機会の少ない参加者の皆さんにとって貴重な交流体験になったようです。

令和5年6月7日・14日開催 喜多方消防署での様子

喜多方消防署の第1回手話出前講座は、6月7日と14日に行われ、両日あわせて60名近くの署員の皆さんが受講され、「聞こえない障がいについて」「あいさつや自己紹介の手話」のほか、「緊急時の手話」を学びました。講師は、喜多方ろうあ者会の戸田芳衛さん、関口晶子さん、喜多方手話サークルひまわり会の矢吹成子さん、喜多方市役所の手話通訳(大谷節子)が担当しました。

「どうしましたか?」「痛いのはどこ?」… 緊急時の手話を真剣な表情で

特に「緊急時に状態を表現する手話」は、消防署の皆さんが、日頃の業務の中で必要とするものであるため、真剣な表情で学ばれていたのが印象的でした。

第1回目の今回は、「喜多方消防署」「火事」「救急」「痛い」「苦しい」「どうしましたか?」など10余りの単語をろうあ者の講師から学びましたが、講座終了後もいろいろ質問があり、「緊急時の手話をもっと教えてほしい。」との声も聞かれました。

次回(2回目)は様々な緊急時の場面を想定しながら、会話中心の学習を!

1回目は、基本的な手話の学習でしたが、2回目(秋ごろ)の学習は、実際の緊急時、災害時を想定して、ろうあ者の方と消防署員のやり取りを中心にした学習を行う予定です。忙しい業務の中で、真剣に手話を学ばれている消防署員の皆様に感謝とエールを送ります。

令和5年1月8日開催 ゲストハウスおとまりでの様子

宿泊施設「ゲストハウスおとまり」のスタッフとお客様あわせて8名の皆さんが、スライドを観ながら講師の関口晶子さん(喜多方ろうあ者会副会長)と金子進一郎さん(喜多方手話サークルひまわり会事務局長)から、「聞こえない障がい」や「あいさつの手話」等を学びました。

「私はおばあちゃんから…」「私はコーヒー店の従業員さんから…」手話を覚えるきっかけいろいろ

「聞こえない人と話をしたことは?」の質問に「ある」と答えた人が多くいて講師もびっくり!そのうちの一人の方は、以前暮らしていた埼玉のコーヒー店に耳の聞こえない人が働いていたことから手話を覚えたとのこと。小学4年生の女の子は、おばあちゃんから手話を教えてもらったが、おばあちゃんは手話を習ったのが昔なので今でも通じるのか心配だが、と言って教えてくれたそうである。参加者それぞれが、手話や聞こえない障がいについて熱心に話を聴き、質問もたくさん出していました。

自分の名前の手話は?…休憩中も待ちきれずに次々に質問。

あいさつの手話を覚えると、休憩をはさんで次は自己紹介。休憩中から、「僕の名前はどう表現したら良いですか?こうですか?」と待ちきれずに質問する姿も。一人一人、講師から自分の名前(今回は時間の都合で苗字だけ)の手話表現を教えてもらい自己紹介。おばあちゃんから手話を教えてもらった4年生の子は苗字だけでなく下の名前も表現し、講師からOK!と言われてうれしそうでした。

「いらっしゃいませ」「かしこまりました」…接客で使う手話も学習

「カフェ的なふんいきで学習したい。」「接客7大用語を覚えたい。」との要望に沿って、コーヒー店の設定で、接客の時に使う手話を覚えました。最後は、「お風呂にしますか?」「ご飯にしますか?」「寝ますか?」や「よく眠れましたか?」など宿泊施設ならではの手話も質問して教えてもらいました。

喜多方市手話言語条例(令和2年10月1日)、喜多方市手話出前講座(令和3年4月1日)についての話

聞こえない障がいについての理解と手話を広げるために始まった手話出前講座。これまでに小学校、中学校、婦人会等で行い、宿泊施設からの依頼は今回が初めてでしたが、いろいろな所から申し込みが少しずつ増えてきています。

この日は、喜多方市手話言語条例制定に力を注いでくださった市議会議員さんも参加され、感慨深い講座になりました。

令和4年12月5日開催 喜多方市立第三小学校での様子

4年生の児童8名、担任教師1名の皆さんが、「聞こえないことについて」や「日常生活で使う手話」等を学びました。講師は、喜多方ろうあ者会事務局長の戸田芳衛さんと喜多方手話サークルひまわり会副会長の矢吹成子さんでした。

どの問いかけにもパッと反応!元気で意欲いっぱい!

「手話を見たことがありますか?」と聞かれると一斉に「ある!」「ある!」「ある!」と手をあげ、「聞こえない方と話をしたことは?」「ない。」「ない。」「ない。」と全員。「聞こえないとどんな時に困るでしょう。」の質問には、「災害が起こった時!」ととっさに声があがる等、講師のどの問いかけにもパッと反応し、とても元気で学ぶ意欲いっぱいの4年生でした。自分の名前の手話もあっという間に覚えて、何度も自己紹介をしました。

どうして手話を使ってはダメだったの?その時どうやって話をしたの?

かつて多くのろう学校では、手話の使用が禁止されていたことやろうあ者が使い続け守ってきた結果、手話が言語として認められ、手話を使って授業が行われるようになってきたことを戸田さんが話すとすぐに「どうしてダメだったの?その時どうやって話をしたの?」と質問があり、「社会に出た時に手話を使わなくても生きていけるように、相手の口の形を読み取って、自分の声で話をするように言われた。」との返答に「かわいそう!」との声があがりました。疑問に思ったことや感じたことを素直に表現する感受性の豊かさを感じました。

学習発表会で発表した歌(手話付き)を全員で披露

講座終了後、秋に行われた学習発表会で発表した手話の歌をみんなで披露してくれました。メロディーが流れだすと速いテンポにもかかわらず、全歌詞を手話で生き生きと表現し素晴らしい発表でした。(写真・右)

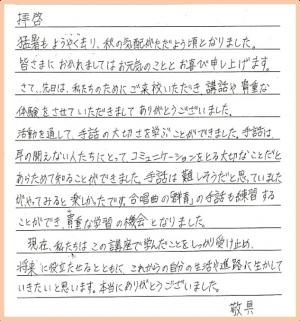

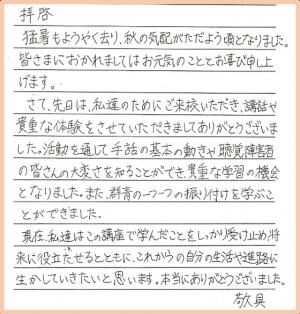

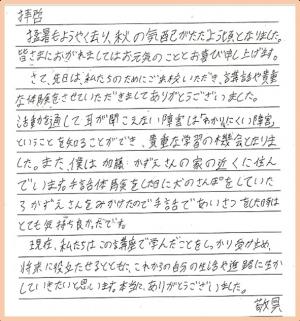

第三小学校4年生の皆さんから「お礼の手紙」が届きました

聞こえない障がいや手話のことを、一生懸命学び、考えてくれた思いやりあふれる素敵なお手紙ありがとうございました。その一部をご紹介いたします。

第三小学校4年生の皆さんからのお礼の手紙 [Wordファイル/17KB]

令和4年9月30日開催 桜ガ丘婦人会での様子

桜ガ丘婦人会9名の皆さんが、スライドを観たり、講師の戸田芳衛さん(喜多方ろうあ者会事務局長)や矢吹成子さん(喜多方手話サークルひまわり会副会長)から直接教えてもらいながら、「聞こえない障がいについて」や「手話(あいさつ、自己紹介)」を学びました。

「聞こえない」というのは、外見ではわからない。理解されにくい障がい。

スライドを観ながら、「聞こえない」というのはどういう障がいなのか。聞こえないと生活の中でどんなことが困るのか。コミュニケーション方法は?等を学びました。

講師から、聞こえないということは、外からはわからない。わかりにくい障がい。理解してもらいにくい障がいであることが説明されると、受講者の皆さんは大きくうなずかれていました。

「うわぁ~!自分の名前、むずかしい~!」手話で自己紹介

一人ひとり、自分の名前の手話を教わり自己紹介をしました。

他の方の名前の手話はスムーズに表現できるのに、自分の名前の手話になると緊張もあってか、指がうまく動かず…「あら?こうだったかしら。うわぁ~むずかしい~!」と苦労する場面もありました。

でも、今まで知らなかった言葉を一つひとつ覚えていくのはとても新鮮で、講座終了後に「楽しかった~!」「おもしろかった~!」との感想をいただきました。

いろいろな経験を重ねて来られた婦人会の方々の人生の一コマ

「聞こえない方と話をしたことがありますか?」との質問に「ある」と答えた方が一人いらっしゃいました。その方は、以前働いていた職場に聴覚障がい者の方が数名おり、筆談や身振り、簡単な手話を使ってコミュニケーションをしていたとのことでした。その時に覚えた手話で、ご自分の名前を表現されていました。また、幼いころに、実家の近所で床屋さんを営んでいたろうあ者のご夫婦が、手話という言葉もない時代、身振り手振りでお客さんとやりとりをしていたのを思い出します、とお話された方もいました。婦人会の方々の歩まれてきた人生の一コマを見せていただいた出前講座でした。

令和4年2月16日開催 喜多方市立第三小学校での様子

4年生の児童15名と担任教師1名が、

・「聞こえないこと」や「手話」について

・自己紹介やあいさつの手話を覚えて、聞こえない人と会話をする

このことについて、喜多方ろうあ者会事務局長の戸田芳衛さんと喜多方手話サークルひまわり会事務局長の金子進一郎さんから教わりました。

積極的に手話で自己紹介!質問もいっぱい!

みんなとても積極的で、覚えたばかりの手話を使って戸田さんに自己紹介をしたり、我先にと挙手をして「日本の手話と外国の手話は同じですか?」、「今までで一番つらかったことは何ですか?」など疑問に思ったことをたくさん質問していました。

戸田さんから、「国によって言葉が違うように、手話も日本の手話と外国の手話は違います。」、「今までで一番つらかったことは差別です。聞こえないことで、いじめられたことが、一番つらかったです。」等の返答がありました。

「もっと手話をおぼえたい」・・・感想のお手紙が届きました

後日、子どもたちから市と喜多方ろうあ者会と喜多方手話サークルひまわり会それぞれに、感想と御礼のお手紙が届きました。

「聞こえないことや、手話についてたくさん知ることができた」

「もっと手話をおぼえたいと思った」

「差別がなくなるよう努力したい」等、一人ひとりが、手話の学習を通して、いろいろなことを感じ、学んだことが伝わってくるお手紙でした。

令和3年9月7日開催 喜多方市立第三中学校での様子

3年生の生徒54名と教職員5名が

・手話の基礎講座「耳の聞こえない人たちのことや手話を学ぼう」

・合唱曲「群青」を手話で歌おう

を喜多方ろうあ者会会長の加藤和枝さんと喜多方手話サークルひまわり会会長の大湊精一郎さんから教わりました。

「こんにちは!」習った手話で早速あいさつ

手話出前講座を受講した生徒さんから感想文が届いておりますので、ご紹介いたします。

感想文1 感想文2

感想文3

後日、生徒さんの感想文を喜多方ろうあ者会会長で出前講座の講師を務められた加藤和枝さんにお渡ししました。加藤さんは出前講座を行った日、家の庭で草むしりをしていたところ、近所に住む手話出前講座を受講した生徒さんに手話であいさつをされたそうです。「初めて生徒さんに手話であいさつされたので驚いたけど、とてもうれしかった。」と加藤さんはお話をされていました。

令和2年12月2日開催 喜多方市立高郷中学校での様子

1年生から3年生の生徒33名と教職員15名が

・聞こえない障がいについて

・手話の歴史

・手話であいさつしてみよう等

これらのことについて、喜多方ろうあ者会会長の加藤和枝さんと喜多方手話サークルひまわり会会長の大湊精一郎さんから教わりました。手話で自己紹介をする頃には、大いに盛り上がり笑顔がいっぱいになりました。

手話出前講座の申込みについて

手話出前講座は、随時受け付けております。